Les forces turques ont repris, jeudi, leurs frappes sporadiques sur la grande ville du nord-est, provoquant mouvements de panique et victimes civiles.

Le jour décline tôt, l’automne, dans l’est de la Syrie. Dans les faubourgs poussiéreux de Kamechliyé, la plus grande ville kurde du pays, la nuit s’est annoncée au milieu de l’après-midi. Et avec elle, une menace insidieuse, bruyante mais invisible.

Jeudi 10 octobre, dans le quartier d’Anterieh, les premiers échos de la guerre se sont fait entendre vers 15 heures. D’abord un bruit sourd qui retentit, venu du nord, de la Turquie toute proche. Une munition vient d’être tirée. Les rares passants, dont les ombres s’allongent sur des rideaux métalliques tirés prématurément, restent suspendus un moment, semblant compter les secondes avant l’impact. La munition est tombée. Un adolescent convertit son sursaut naissant en un bref fou rire. Pas très loin. Pas trop près. On est encore en vie.

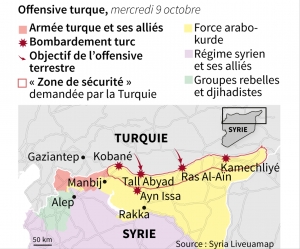

L’armée turque reprend ses tirs d’artillerie sporadiques sur la ville, prolongeant l’offensive terrestre lancée la veille en plusieurs points de la frontière contre les vastes territoires tenus par les Forces démocratiques syriennes (FDS), à dominante kurde et alliées depuis 2014 à la coalition internationale en lutte contre l’organisation Etat islamique (EI).

Autour de Tall Abyad et de Ras Al-Aïn, les forces turques alliées à des rebelles syriens ont conquis onze villages, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). L’offensive a poussé près de 70 000 personnes à l’exode, selon l’organisation qui a dénombré au moins 56 morts, dont 10 civils, dans les frappes aériennes et les tirs d’artillerie de l’armée turque depuis mercredi. Les autorités turques ont, elles, annoncé la mort de 6 civils et plusieurs dizaines de blessés par des roquettes kurdes tirées sur des villes frontalières en Turquie.

« Les Américains nous ont trahis »

A Kamechliyé, pour peu qu’on puisse se hisser sur le toit d’un immeuble, on verrait peut-être le territoire turc. Mais à hauteur de rue, l’ennemi est invisible.

Au croisement de deux ruelles aux maisons basses, le silence, entre deux frappes, est ponctué de quelques éclats de voix. Un groupe d’une dizaine de jeunes hommes aux coiffures étudiées tient l’angle des deux rues. Chaises en plastique, cigarettes, pistolet dans le pantalon. « On a combattu Daech, on ne va pas avoir peur des Turcs ! », clame l’un d’entre eux, Kanaa, plus fort en gueule que les autres. Il montre sa cheville déformée, dit avoir été blessé en 2017 à Rakka alors qu’il combattait dans les rangs des FDS pour reprendre la capitale du « califat » autoproclamé de l’EI. Ses voisins approuvent. Il poursuit : « Les Américains nous ont trahis… On s’est battus et on est morts pour eux. On n’en revient toujours pas… »

Femmes et enfants de ce quartier périphérique et populaire ont été envoyés dans les villages des environs, que l’on dit plus sûrs. Eux montent la garde et le jurent : ils ne céderont pas leurs positions avant la dernière balle.

Chevauchant un scooter, un trentenaire corpulent, sourire aux lèvres, roule lentement. Maillot rouge, kalachnikov à l’épaule gauche, tatouage à l’effigie du Che au bras droit. « Je me suis fait ça en Turquie, quand je travaillais dans le bâtiment, à Iskenderun. Le Che, c’est le symbole de la liberté ! De la paix aussi », dit-il en souriant. Propriétaire d’une boutique de maquillage, Hazni dit être responsable de la sécurité de son quartier. Aucun homme en uniforme n’est visible. « C’est comme au début de la révolution ! Les premières forces kurdes, c’était des civils avec des armes », raconte-t-il.

La ville sombre dans la peur

Après huit années de lutte, de morts, quelques défaites et de grandes victoires, ce serait donc, pour les Kurdes, le retour à l’incertitude, aux zones grises où la vie quotidienne et la guerre se mélangent.

Hazni dit que ce soir il ira au front. Le front ? Où ça ? Il ne sait pas vraiment. Le front, la frontière, l’immensité voisine de la Turquie ennemie. Tout se confond dans la brume des rumeurs alimentées par le bourdonnement de Twitter, de WhatsApp et de Facebook. Toutes les paires d’yeux du Nord-Est syrien semblent rivées sur les écrans fluorescents des téléphones avec leurs demi-vérités, leurs images de corps martyrisés, de rues en flammes, leurs cris de propagande et leurs vrais mensonges que l’on se répète en fumant des cigarettes de contrebande. C’est ainsi, dans le bruit intermittent de frappes aux cibles inconnues, que la ville sombre dans la peur.

Le long des faubourgs crépusculaires de Kamechliyé, des camions de fabrication asiatique roulent trop vite, avec, serrés, sur leur plate-forme arrière, tout un peuple de voiles fleuris et de visages enfantins. Il faut quitter la ville. Il y a des femmes qui pleurent, sacs en plastique à la main, en quittant leurs foyers. Les rues sont presque désertes au seuil de la nuit.

Dans une artère du centre-ville, un membre des forces de sécurité regarde disparaître vers l’ouest une camionnette chargée de femmes et d’enfants. « Les gens sont effrayés, ils s’enfuient… C’est une guerre de réseaux sociaux, personne ne sait ce qui se passe, mais tout le monde a peur », résume-t-il. Dans la ville abandonnée, son détachement en uniforme paraît bien isolé. Daniel fait signe à des hommes armés de mitrailleuses et de lance-roquettes, juchés sur un toit. C’est justement par les réseaux sociaux qu’un hôpital situé à quelques rues de là vient de lancer un appel aux donneurs de sang. Pour des blessés. Ce serait des enfants.

Poitrine arrachée par les shrapnels

La façade de l’hôpital privé Al-Salam est baignée d’une lumière blafarde dans la nuit noire. Dans le hall, des pleurs, des visages interdits. Le docteur Fouad Elias a les mains humides. Il vient d’amputer la jambe en lambeaux d’une fillette de 5 ans. Un parent explique que Sara Youssef se tenait devant la porte de la maison familiale, dans un quartier arabe de la ville, avec son grand frère de 9 ans quand, vers 15 heures, quelque chose est tombé du ciel. C’était un obus de mortier. Le frère est arrivé mort à la clinique. Il a eu la poitrine arrachée par les shrapnels. Sur un téléphone portable, on montre une photographie de l’enfant, ses yeux sans vie, mi-ouverts sur un ciel de néon.

« Un attentat à la bombe, ça va. On soigne les blessés, on enterre les morts, et puis c’est fini. Des frappes, on ne sait pas quand ça va s’arrêter, dit le chirurgien. Les Turcs tuent les Kurdes, les Arabes, les chrétiens… Ils ne changent pas, ces Ottomans ! » Comme toutes les vieilles familles chrétiennes de Kamechliyé, fondatrices de la ville il y a près d’un siècle, celle du docteur Elias a fui le génocide des chrétiens syriaques, perpétré en même temps que celui des Arméniens de l’Empire ottoman, en 1915.

Au premier étage de l’hôpital, des femmes sont assises ou appuyées au mur, enveloppées dans leur voile. Leurs lèvres semblent former des mots silencieux dans le halo froid d’un néon. « Erdogan, fils du péché ! Qu’est-ce qu’ils t’ont fait, ces enfants ? », lance soudainement l’une d’entre elles. La mère des enfants sanglote à genoux au pied d’un grand lit d’hôpital, le visage blotti contre la main de sa fille au petit corps amputé, et qui dort, paupières remuantes, sous une couverture à fleurs.