mis à jour le Vendredi 25 octobre 2019 à 15h26

Photo 1: Le quartier d’ALFurat à Nusayhin, ville kurde où des blocs de bâtiments ont été construits après l'opération Bouclier de l'Fuphrate en 2016. EMIN OZMEN/MAGNUM PHOTOS POUR L’OBS

Photo 2 : A Nusaybin en octobre 2019, devant une maison endommagée par un tir de mortier. La ville a payé le prix fort du conflit entre Ankara et le PKK. EMIN OZMEN/MAGNUM PHOTOS POUR L’OBS

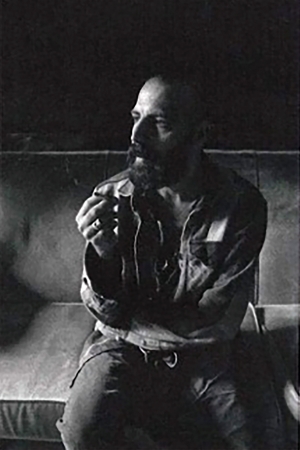

Cet étudiant kurde a perdu son frère, membre du PKK, lors de combats avec l’armée turque en 2016. EMIN OZMEN/MAGNUM PHOTOS POUR L’OBS

Vladimir Poutine avec le prince héritier d’Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, le 15 octobre 2019. La récente visite du président russe aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite sonne comme une consécration de son influence dans la région. (Alexei Nikolsky/TASS/Sipa USA/SIPA / Alexei Nikolsky/TASS/Sipa USA/SI)

L’OBS/N°2868-24/10/2019 | Envoyée spéciale à la frontière turco-syrienne SARA DANIEL, Photos EMIN OZMEN

Le lâchage des Américains et l’offensive d’Ankara ont mis fin aux espoirs d’un Kurdistan syrien. Reportage dans des villes frontières, à la croisée des destins meurtris et des illusions perdues

A la suite de cet article vous pouvez lire le 2ème article :

“Poutine est l’arbitre d’un nouvel ordre proche-oriental” entretien avec Hamit Bozarslan

LES DATES DU CONFLIT SYRIEN

2011 Naissance de l'Armée syrienne libre (ASL), composée de rebelles anti-Bachar al-Assad.

2012 Constitution du Rojava, le Kurdistan syrien.

2014 L’Etat islamique (El) conquiert près de la moitié de la Syrie.

2015 Les Américains et les Kurdes reprennent Kobané à l’El.

2017 Asontour, Raqqa, la « capitale » syrienne de l’El, tombe.

2018 Prise de la ville kurde d'Afrine par l'armée turque et des mercenaires syriens.

REPORTAGE

C’est un voyage désespérant le long d’une ligne de déroute serpentant au milieu des blés poudrés où vole le duvet blanc des champs de coton voisins. Sur cette route champêtre, qui longe la frontière turco-syrienne, entre les moutons et les poules noires aux longues pattes, ce sont désormais des pelotons de chars turcs triomphants que l’on croise. Les paysans qui les regardent passer ont le visage sombre des vaincus. La frontière est un long mur de béton de 700 kilomètres, jumeau de celui qui sépare Israël de la Cisjordanie. Il a été construit entre 2017 et 2018 par les Turcs pour se défendre des « terroristes ». C’est sur ce mur, qui a coupé les villages et les familles en deux, séparé brutalement les amis et les amants, que le vieux rêve du peuple kurde de former une entité s’est d’abord écrasé. Avant d’exploser lors du lancement par Recep Tayyip Erdogan, le président turc, de l’opération Source de Paix pour démanteler le petit Etat dans l’Etat qu’est le Rojava.

L’OBSESSION D’ERDOGAN

Le 9 octobre, les forces spéciales turques, appuyées par des islamistes syriens, ont franchi ce mur pour s’emparer d’une bande de terre de 120 kilomètres entre les villes syriennes de Tall Abyad et de Ras al-Ain. Les bombardements aériens ont fait des dizaines de morts et plus de 300 000 personnes ont fui devant l’avancée des troupes au sol. Car aux yeux d’Erdogan, un mur ne suffisait plus. Le Rojava, proto-Etat révolutionnaire, constitué en Syrie depuis 2012, est en effet issu du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe révolutionnaire indépendantiste, contre lequel le pouvoir central turc lutte sur son sol depuis une quarantaine d’années. Et c’est sans l’assentiment des Turcs que les Occidentaux se sont appuyés sur les Unités de Protection du Peuple (YPG) - branche armée syrienne du Parti de l’Union démocratique (PYD), lui-même émanation du PKK -, pour affronter l’Etat islamique. Or la guérilla kurde est depuis toujours l’obsession d’Erdogan, et voir naître un embryon de Kurdistan, où qu’il soit, lui est intolérable. U le martèle depuis le début de l’interminable guerre en Syrie, en 2011. Trahison des Américains ou pas, le rêve était mort-né et les Kurdes ont sans doute péché par excès de confiance en pensant pourvoir troquer six années de combats face à l’Etat islamique et plus de 10 000 morts contre la promesse d’un petit Etat autonome dont personne ne veut dans la région.

Le 13 octobre, les Kurdes, pour éviter un massacre annoncé, avaient d’ailleurs déjà renoncé à leur rêve d’unité et d’autonomie en concluant un pacte faustien avec Bachar al-Assad et son allié Vladimir Poutine. Les forces gouvernementales syriennes et les troupes russes se sont empressées d’occuper, à leur tour, le territoire du Rojava et de le placer sous l’autorité de Damas. L’armée syrienne et le détachement russe ont avancé si rapidement qu’ils patrouillent déjà le long du mur de la frontière du côté de Kobané et de Qamichli, faisant barrage à de nouveaux assauts turcs. L’objectif d’Ankara est néanmoins en grande partie accompli : le territoire kurde est morcelé de part et d’autre de sa frontière et la guérilla kurde est affaiblie. U reste à Erdogan à concrétiser la dernière ligne de l’accord de cessez-le-feu négocié par les Russes et les Américains, à savoir repousser la présence de toute force kurde à plus de 32 kilomètres delà frontière, pour faire, sans trop mentir, un V de la victoire. Au final, ce n’est pas un no man’s land derrière leur frontière auquel les Turcs aspirent, puisqu'ils veulent y installer une partie des 3,6 millions de réfugiés syriens, actuellement en Turquie. En particulier les fidèles rebelles islamistes qu’ils ont pris sous leur aile depuis le début du conflit et qui combattent aujourd’hui à leurs côtés. Reste que Bachar al-Assad et Vladimir Poutine, les grands vainqueurs de cette guerre, sont réticents à voir s’installer dans leur nouvelle province ceux qu’ils combattent encore du côté d’Idlib, au nord-ouest du pays.

LES MORTS DE KOBANÉ ET DE SURUÇ

Dans le petit cimetière de Suruç, une bourgade agricole turque située à quelques centaines de mètres de Kobané en Syrie, les dates inscrites en rouge et bleu sur les pierres tombales parlent de l’histoire récente de la ville. Il y a ceux qui sont morts en 2014, en chassant l’Etat islamique de Kobané et qu’on a enterrés de ce côté-ci de la frontière. Il y a ceux qui sont morts en 2015 lorsqu’un attentat de ce même Etat islamique a ensanglanté la ville. Et puis il y a les trois hommes qui ont été tués en juin 2018, lorsqu’ils ont reproché à un cacique du Parti de la Justice et du Développement (AKP), la formation d’Erdogan, de venir faire campagne dans ce bastion du mouvement turc pro-kurde, le Parti démocratique des Peuples (HDP). De l’autre côté de l’allée principale, il y a un grand champ vide où les stèles ont été détruites, la terre retournée, les os déblayés. C’est sans s’arrêter de marcher et en murmurant que les habitants de la ville nous racontent l’histoire du cimetière : «Ils ne voulaient pas que l’on fasse des combattants kurdes de Kobané des héros, alors ils nous ont demandé de reprendre nos morts. » Ici la peur déforme les visages. La ville est sous haute surveillance du régime d’Ankara. « Si je vous parle, je serai arrêté dans les deux heures qui suivent notre discussion, murmure ce commerçant. On ne peut se fier à personne, même dans nos familles, il y a des espions du régime. »

Depuis Suruç, on ne voit déjà plus flotter au-dessus de Kobané l’immense drapeau jaune des YPG, le pendant politique syrien du PKK. La ville symbole, à partir de laquelle a été lancée la reconquête du territoire du califat islamique, est repassée sous le contrôle de Bachar al-Assad le 16 octobre, en vertu de l’accord que les YPG et les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont scellé avec le régime syrien et les Russes. « J’espère qu’ils épargneront la vie des civils », soupire un homme qui n’a plus de nouvelles de sa famille, restée à Kobané.

AKÇAKALE ET SES RÉFUGIÉS DE TALL ABYAD

C’est depuis Akçakale, une ville frontalière, majoritairement arabe, que l’armée turque a conduit ses opérations en Syrie. Ici, les habitants, qui ont essuyé une pluie de roquettes tirées depuis le Rojava syrien, sont encore plus nationalistes que les Turcs. Les haut-parleurs de la ville diffusent en boucle des marches militaires ottomanes et la lecture de la sourate de la conquête tirée du Coran. Lorsque Tall Abyad, ville syrienne située à quelques centaines de mètres de l’autre côté du mur de béton, est tombée aux mains des YPG en 2015, une partie de ses habitants s’est réfugiée à Akçakale. Aujourd’hui, « grâce au président Erdogan », ils espèrent pouvoir rentrer chez eux dans une Syrie débarrassée des « terroristes kurdes » qui ont confisqué leurs maisons. L’avenir répondra rapidement à la question de savoir si le «président Al-Assad » est d’accord...

Akçakale, c’est aussi la ville qui délivre le permis aux journalistes étrangers, un permis qui n’arrivera jamais pour « l’Obs » et sans lequel il est interdit de poser une question. A un énième contrôle de police, les reporters reçoivent cette étrange mise en garde : « Ecrivez ce que vous voyez. Et surtout ne nous fâchez pas ! »

UN QUARTIER DE NUSAYBIN BOMBARDÉ

Des cratères béants et des vitres explosées défigurent les immeubles flambant neufs du nouveau quartier Al-Furat de la ville kurde de Nusaybin. Ce sont les roquettes des YPG qui ont causé ces dégâts. Une troupe d’enfants, désœuvrés depuis que l’école a fermé, jouent les guides, montrent les impacts aux visiteurs. Ils s’y connaissent, malheureusement : tous ont perdu plusieurs membres de leur famille dans les opérations sanglantes et destructrices lancées par Ankara dans la région. La dernière fois, c’était à l’été 2016 et l’opération s’appelait alors Bouclier de l’Euphrate. Le PKK avait rompu une trêve conclue avec Ankara, et cet ancien quartier de Nusaybin en a payé le prix. Les maisons avec jardins, les cafés, tout a été rasé par l’armée turque. Pour reloger les familles, le gouvernement a construit ces grands blocs de bâtiments de six étages couleur crème, qui s’étendent à perte de vue et entre lesquels le vent d’octobre s’engouffre dans un gémissement lugubre. Les familles s’y étaient installées depuis à peine deux mois, quand l’opération Source de Paix a commencé. Elles ont dû replier bagage. Une jeune fille montre une cavité dans la rue. C’est là qu’a explosé le missile qui a tué sa tante, Fatma, et ses deux cousins. Son oncle est toujours dans le coma à l’hôpital. Elle dit :« Si vous pouviez ouvrir nos cœurs, vous verriez que nous portons tous des centaines de morts. » Les voisins montrent sur leur portable la vidéo de l’agonie sanglante de Fatma. Personne ne veut croire que la roquette, ou l’obus, a été tiré par les YPG depuis la Syrie. Mais quel aurait été l’intérêt du régime turc de détruire les bâtiments qu’ils venaient d’achever de construire ?

“ON NE CROIT PLUS PERSONNE”

«Erdogan veut nous faire peur, nous chasser encore une fois et nous remplacer par des Arabes. Il veut nous éradiquer, comprenez-vous ! ? », se désespère un vieil homme. La déclaration, énoncée au milieu de la rue, est risquée. Hier, dans la rue adjacente, l’agence de presse turque IHA « Ihlas » est venue faire un reportage. Lorsque le voisin interviewé a dit qu’il ne savait pas d’où avait été tiré le missile qui a détruit son appartement, refusant d’incriminer d’emblée les combattants kurdes syriens, la journaliste s’est mise à hurler en le menaçant. L’homme a été suspendu de sa profession d’enseignant, puis incarcéré avec quatre autres personnes présentes pendant l’entretien...

Un étudiant kurde renvoie, lui, dos à dos le gouvernement turc et le PKK, qui a décidé de porter le combat dans les villes, au milieu des civils, quand il a estimé que le prestige de la prise de Kobané pourrait renverser la situation à l’avantage des Kurdes. «Résultat, notre ville a été rasée. » Son frère est mort pendant la bataille, son père a rejoint le PKK dans les montagnes. Lui veut partir, il ne croit plus au fantasme du Kurdistan : « Cela n’a plus aucun sens. On ne croit plus personne, tous finiront par nous trahir, même les Français qui se prétendaient nos amis. Regardez-nous, nous avons combattu leurs ressortissants fanatiques enrôlés par Daech, puis nous les avons gardés dans nos prisons, mais, aujourd’hui, les Français se rangent du côté des plus forts, des Turcs, des Syriens et des Russes. Nous avons perdu notre rêve, mais l’Occident a perdu son âme. » ■

___________________________________

ENTRETIEN

BIO EXPRESS

Directeur d’études à l’EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales), Hamit Bozarslan, 61 ans, est l’un des meilleurs spécialistes de la Turquie, du Moyen-Orient et de la question kurde. Il est l’auteur d'« Une histoire de la violence au Moyen-Orient: de la fin de l’Empire ottoman à Al-Qaida » (La Découverte, 2008).

Photo BALTEL/SIPA

Les cartes des forces politiques en présence ont été totalement redistribuées, selon le chercheur Hamit Bozarslan, l’un des meilleurs spécialistes de la région

Les Américains qui quittent la Syrie, les Russes qui s’imposent en maîtres du jeu, les Européens, impuissants. Assiste-t-on a l’avènement d’un nouvel ordre mondial ?

Sans doute pas encore, mais à un nouvel ordre proche-oriental, certainement. L'Amérique de Donald Trump est devenue un bateau ivre. La stratégie de Vladimir Poutine, elle, est très claire depuis 2013. Le président russe veut prendre une revanche sur l’histoire, sur la double dissolution de l’Empire en 1917 et en 1991. Quand il dit que la bataille pour Moscou de 1612 continue, il fait référence à « sa » Russie, éternelle et impériale. Il a avancé ses pions cyniquement, pris son temps, joué sur les alliances multiples. Il est devenu l’arbitre de la région. Il faut lire « l’Empire du chaos » d’Alain Joxe (La Découverte, 2002) sur la domination américaine de l’après-guerre froide. Aujourd’hui, c’est la Russie qui est devenue l’empire du chaos et qui a besoin de conflits hors de son territoire pour s’imposer : en Ukraine, à Afirine, ville kurde au nord-ouest de la Syrie, et avec cette nouvelle offensive turque. Son budget militaire pèse 50 milliards de dollars, presque quinze fois moins que celui des Américains. Mais Poutine incarne la puissance. Il vient d’être reçu par les Emirats et l’Arabie Saoudite, avec une déférence inédite. La région se rend compte qu’elle peut avoir besoin de lui, et qu’il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le panier américain.

C’est justement d’Abu Dhabi, pendant sa tournée, que Poutine a réussi à faire reculer Ankara à Manbij, alors que les menaces occidentales étaient restées vaines.

Poutine, dont les troupes sont en Syrie depuis 2015, est censé, avec son homologue iranien, garantir l’unité territoriale de la Syrie. Recep Tayyip Erdogan considère qu’avec lui Poutine est le seul homme d’Etat digne de ce nom. La théorie de « l’eura-sisme » exerce un grand impact en Russie et en Turquie. Alexandre Douguine, ex-théoricien du national-bolchévisme russe et l’un des principaux artisans de l’eu- rasisme, fait partie des proches de Poutine ; ses disciples ont fondé le Parti de la Patrie en Turquie. Selon eux, le monde de demain ne sera pas euro-atlantique, mais euro-asiatique, avec trois capitales : Moscou, Ankara et Téhéran.

Encouragés par Moscou, les Kurdes se sont alliés à Bachar al-Assad, qui a regagné en quelques jours davantage de terrain qu’en huit ans de conflit.

Ils n’avaient pas d’autre choix. La présence des troupes syriennes et nasses dans la région kurde était le seul moyen d’éviter des massacres à grande échelle et la transformation du Rojava, le Kurdistan syrien, en un « djihadistan ». Regardez le sort d’Afrine à l’hiver 2018 : les milices pro-Ankara ont traité la ville comme un butin de guerre, elles ont pillé, massacré.

Le réel changement, dites-vous, c’est la disparition des Etats-Unis dans le dossier syrien. Vous évoquez un «Munich des temps modernes », ces accords signés en l938 par les Européens et Hitler, entérinant l’abandon de la Tchécoslovaquie...

En 2013, l’Amérique, alors dirigée par Barack Obama, avait décidé de ne pas agir après l’emploi d’armes chimiques par Bachar al-Assad. Mais, s’ils ont été souvent inactifs, les Américains ont fait jusqu’à maintenant contrepoids aux Russes. Leur décision de se retirer est catastrophique pour la région et relève du théâtre de l’absurde dans sa mise en scène. Trump prétend que le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) est plus dangereux que l’Etat islamique (El), envoie une lettre à Erdogan où il l’enjoint à ne pas «jouer au dur ». Les Etats-Unis, la plus grande démocratie du monde, sont dirigés par un égocrate et ont capitulé devant la Turquie, au régime profondément antidémocratique et antiaméricain. Les démocraties sont à terre. L'Amérique, déjà, où Trump décide de tout, pratiquement tout seul, paralyse des institutions bicentenaires, n’écoute pas le Congrès, opposé au lâchage des alliés kurdes, ne prend pas en compte les rapports du Pentagone sur la résurgence de l’EI. Les démocraties européennes, ensuite, qui, depuis des années, répondent par des concessions au chantage d’Ankara. Trump est sur la ligne de Barack Obama qui voulait se retirer de son rôle de gendarme du monde, non ? Obama voulait effectivement se concentrer sur la zone Asie-Pacifique. Mais bien malin qui saura décrypter la politique internationale de Trump. Il a d’abord monté un front anti- Iran, puis reculé, il a été pro-Russie, puis anti, puis à nouveau pro aujourd’hui... Il fait valser ses ministres et ses conseillers à la sécurité nationale. Il n’y a pas eu de président plus imprévisible depuis Andrew Jackson au début des années 1830. Le lâchage des Kurdes est l’un des pires scandales de la politique internationale américaine récente.

Pour revenir à votre parallèle avec les accords de Munich, tout de même, la Turquie d’Erdogan n’est pas l’Allemagne d’Hitler...

Bien sûr que non. Mais on retrouve des points communs entre les deux régimes. La domination, considérée comme un droit octroyé par la « mission historique » confiée à la Turquie, avec le projet de « dékurdification » de l’est de l’Euphrate. La volonté de conquérir un espace vital, avec la bande de 32 kilomètres de profondeur au sud de la frontière turco-syrienne, destinée à l’installation d’un à deux millions de réfugiés syriens. Et puis, la référence systématique à un passé glorieux, aux millions de kilomètres carrés de la « mère patrie » du défunt Empire ottoman (comparés aux 780 000 kilomètres carrés actuels de la Turquie).

Pourquoi une telle impuissance de l’Europe ?

L’Europe a beau être la première puissance commerciale mondiale (avec laquelle la Turquie réalise la moitié de ses échanges), elle s’interdit d’être dans le jeu. Elle n’existe pas militairement, c’est un non-acteur politique, elle est toujours mezza voce et ne parle pas d’une seule voix. Dès 2011, quand la guerre en Syrie a éclaté, les Européens ont été avertis par les opposants syriens à Bachar al-Assad des risques de menace djihadiste et de futures vagues de réfugiés. Qu’ont-ils fait ? Rien. Quand la ville de Fallouja, en Irak, est tombée aux mains de l’EI, en janvier 2014, l’événement a été perçu comme un vague et lointain fait divers. C’est seulement avec la prise de Mossoul, en juin suivant, que l’Europe a compris la gravité de la situation. Aveuglement, manque de courage, pour ne pas dire lâcheté...

Comment analysez-vous la menace djihadiste ?

La situation est très grave. L’EI, vaincu en 2007, puis ressuscité en 2014, n’est pas mort aujourd’hui, comme l’ont démontré les rapports du Pentagone, ignorés par Trump. Il y a la menace des 10 000 combattants, dans les prisons et les camps, qui peuvent profiter du chaos pour s’enfuir. Mais il y a aussi les milliers d’autres qui sont dans la nature, dans une phase de Sabr, « la patience ». Ils se sont rasés, se font passer pour des bergers. J’en veux pour preuve la résurgence d’attentats quasi quotidiens en Irak. Il suffit de peu de combattants dans des États affaiblis, comme la Syrie ou l’Irak, pour mener une guerre. En 2013, l’EI comptait quelques milliers de combattants. Pour attaquer Fallouja, ils n’étaient que quelques centaines. Pour encercler Mossoul, à peine plus d’un millier.

Les Kurdes sont-ils les éternels vaincus de l’histoire ?

Il y a une malédiction, géographique, historique, du peuple kurde, dont le rôle a pourtant été décisif contre l’EI en Syrie. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand a été dessinée la carte du Moyen- Orient, ils ont été sacrifiés, répartis sur quatre États (la Turquie, l’Iran, l’Irak, la Syrie). Cela continue, partiellement, aujourd’hui. Pour échapper au massacre, leur seul espoir réside désormais dans un bourreau qui a massacré son peuple, Bachar al-Assad, et un calculateur hégémonique et antidémocratique, Vladimir Poutine ■